Rakhi Bandhan and Rabindranath | সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নাকি নিছক বাঙালি উৎসব? রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবসে ফিরে দেখার রাখিবন্ধন!

Key Highlights

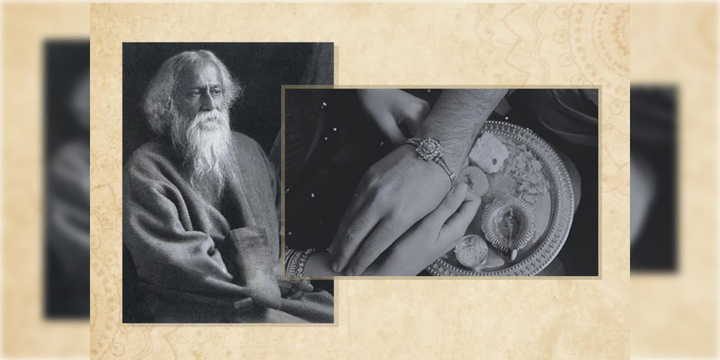

Key Highlightsআজ ২২শে শ্রাবন। রবি কবির প্রয়াণদিবস। কাকতালীয়ভাবে আজ রাখিপূর্ণিমাও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপামর বাঙালির রাখীবন্ধনের এক আত্মিক যোগ রয়েছে।যোগটি কী তা জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯০৫ এর অবিভক্ত বাংলায়। সেবার শ্রাবনের ১৬ আগস্ট পাশ হয়ে গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে ভাগ করে দিয়ে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের গতি কমিয়ে আনা। এদিকে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষদের একজোট করতে উদ্যোগী হলেন। তিনিই ভাই-বোনের নয়, রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি উৎসবে পরিণত করলেন। কেমন ছিল সেকালের রাখিবন্ধন? চলুন জানা যাক।

আজ ২২শে শ্রাবন। রবি কবির প্রয়াণদিবস। কাকতালীয়ভাবে আজ রাখিপূর্ণিমাও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপামর বাঙালির রাখিবন্ধনের এক আত্মিক যোগ রয়েছে। যোগটি কী তা জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯০৫ এর অবিভক্ত বাংলায়। সেবার শ্রাবনের ১৬ আগস্ট পাশ হয়ে গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব।

ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে ভাগ করে দিয়ে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহের গতি কমিয়ে আনা। এদিকে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষদের একজোট করতে উদ্যোগী হলেন। তিনিই ভাই-বোনের নয়, রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতি উৎসবে পরিণত করলেন। দীর্ঘ ৬ বছর পর ১৯১১ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ রদ করে দেন বাংলা ভাগের প্রস্তাব।

কেমন ছিল সেকালের রাখিবন্ধন?

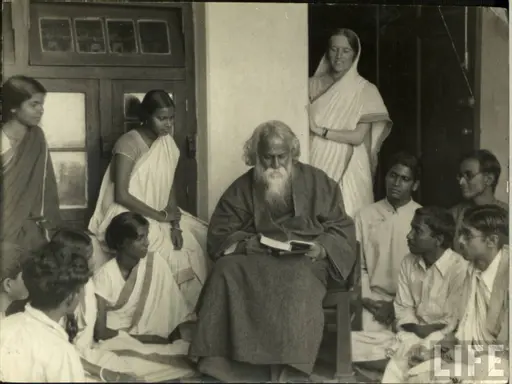

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া' আত্মকথায় রবীন্দ্রনাথের রাখির দিনের এক অভূতপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :

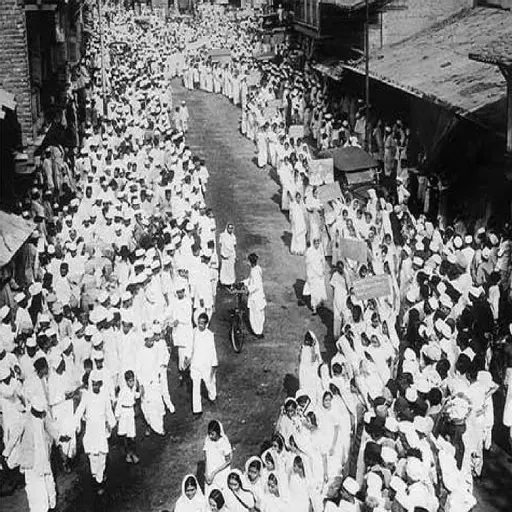

"...রবিকাকা একদিন বললেন, রাখিবন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখি পরাতে হবে। ক্ষেত্রমোহন কথকঠাকুর খুব খুশি ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, এই রাখিবন্ধন উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হল, সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখি পরাবে। রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাত থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে... মেয়েরা খই ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম, যেন একটা শোভাযাত্রা।

দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল...

'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল

...পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।'

এই গানটি সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল... সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখি, সবাই এ ওর হাতে রাখি পরালুম। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখি পরানো হচ্ছে।

গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাট দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলি সহিস ঘোড়া মলছে... হঠাৎ রবিকাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান... এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলি তো হতভম্ব কান্ড দেখে।

আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল হল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। হুকুম হল... চল সব। এইবার বেগতিক... আমি ভাবলুম, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখি পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায়। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার খেয়াল নেই... সোজা এগিয়ে চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরও ডাকাবুকো লোক।

এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম। বললুম, কী কাণ্ড হয় দেখো। দীপুদা বললেন, এই রে দীনুও গেছে, দারোয়ান দারোয়ান, যা শিগগির, দেখ্ কি হল... বলে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি... একঘন্টা কি দেড়ঘন্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী কী হল সব তোমাদের? সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতর, মৌলবি-মওলানা যাদের পেলুম হাতে রাখি পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি?

সুরেন বলল, মারামারি কেন হবে... ওরা একটু হাসল মাত্র।..."

সেদিন ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলের সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ। স্থির হয়েছিল, বাঙালির ঐক্যের কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি রাখি বন্ধন উৎসব হিসাবে পালিত হবে। ব্রিটিশ সরকারের ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদের মূলে এভাবেই কুঠারাঘাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

- Related topics -

- পুজো ও উৎসব

- রাখি উৎসব

- রাখী

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- পশ্চিমবঙ্গ

- শহর কলকাতা